Содержание статьи:

Когда речь заходит о психоанализе, то в первую очередь вспоминают имя австрийского психиатра Фрейда. Меж тем его ближайший ученик Карл Юнг продвинулся в работе над психоаналитической школой гораздо дальше своего прославленного учителя. Настолько, что даже создал новое направление в психологии.

Юнгианский анализ (или аналитическая психология Юнга, Analytical psychology или Jungian psychology) – одно из самых мощных психологических направлений, появившихся на почве неофрейдизма, другими словами – «в пику» учению знаменитого Зигмунда Фрейда. Несмотря на то, что и теория австрийца Фрейда и теория швейцарца Юнга относятся все-таки к одной области психологии – аналитической.

Юнг был лучшим и ближайшим учеником Фрейда, он полностью разделял взгляды своего учителя на роль бессознательного в жизни и поведении каждого человека. Однако со временем его точка зрения относительно трактовки бессознательного стала резко отличаться от фрейдовской. Можно сказать, что как ученый, он «перерос» Фрейда. Будучи человеком духовным и набожным, Юнг не мог не противиться теории своего учителя, в которой тот утверждал, будто бессознательное — не что иное, как исключительно хранилище нереализованной сексуальности, страхов и комплексов. Юнг пришел к мысли, что личное бессознательное является не только вместилищем подавленных сексуальных желаний, но гораздо в большей степени источником творческого потенциала личности, ее духовных стремлений.

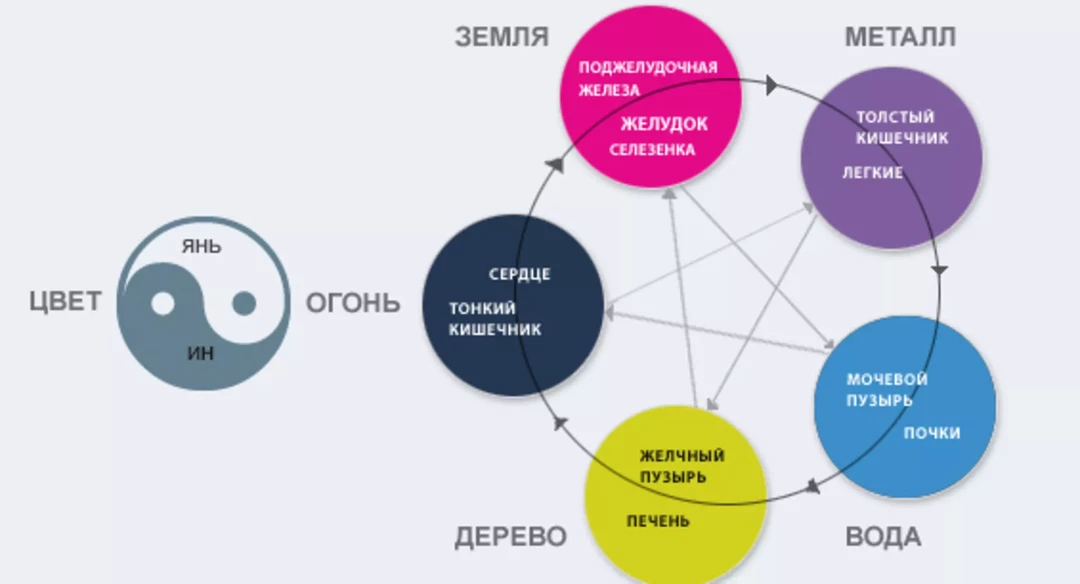

Помимо индивидуального подсознания Юнг предполагал существование и коллективного бессознательного, ведь человечество в целом тоже составляет единый организм. Это огромный энергетический ресурс, созданный опытом всех предыдущих поколений, который ярко проявляется в историческом и культурном наследии: в мифах, сказаниях, легендах и традициях. Эта коллективная память, по мнению Юнга, связывает каждого конкретного человека с обществом в целом, с окружающим миром, и она, по сути,— главный источник познания человеком самого себя (путь от общего к частному).

Ощутить коллективное бессознательное помогает анализ мифов, сказок, легенд, снов и символов. В них заложены универсальные образы, которые Юнг называл архетипами. Если верить представлениям Юнга, от тотального влияния архетипов необходимо избавляться — только такой путь ведет к самореализации. Очень важно понимать, что выходя из-под давления архетипа, человек тем не менее не теряет своей связи с коллективным бессознательным, он может «пользоваться» этим творческим и интеллектуальным ресурсом, но уже не быть зависимым от него.

Символика — основной инструмент юнгианцев. Именно символы и образы, согласно теории Юнга, отражают то, что мы в действительности чувствуем, а значит, и то, что потенциально можем проанализировать и осознать. Корни любых психологических проблем, по мнению психоаналитиков, лежат в зоне бессознательного. А первый и самый главный ключ к решению этих проблем, с точки зрения психоанализа,— это их осмысление. Другими словами, сознательная проработка. В этом случае, если верить Юнгу, символы как раз и выступают в роли тех проводников, которые постепенно, «за ручку», переводят наши проблемы из одной области (бессознательного) в другую (сознание).

Кроме того, работа с символами зачастую вдохновляет и провоцирует клиентов на творческий «взрыв». Яркий тому исторический пример — писательская история Германа Гессе. Его самый неординарный роман «Игра в бисер» был написан именно в период, когда автор активно посещал психотерапевтические сессии Юнга. А закончилось все, как известно, Нобелевской премией по литературе.

В 1955 году, еще при жизни Юнга, была основана Международная ассоциация аналитических психологов, число аналитиков которой сегодня перевалило за две тысячи. Кроме нее в различных странах мира действует более 30 организаций, регулярно готовящих специалистов в области юнгианского анализа — по сравнению с другими направлениями современной психологии цифра очень внушительная. В России юнгианцы также превалируют по отношению ко всем прочим практикующим психотерапевтам.

Темы публикации

152px

152px

152px

152px

Видео по теме

Статьи по теме

Гожий Михаил

Осталось, помимо Гессе, припомянуть Кемпбелла продолжателя юнгианских традиций, написавшего весьма знаменитую книгу, которой кто только не пользовался, даже теже маркетологи, при сегментации и создании маркетинговых тактик и стратегий, но тут самый заметный пример использовпния, это, Лукас, целиком опиравшийся на его работу, именно он со своей книгой «Герой с тысячью лицами», по словам Джорджа Лукаса, явился вдохновителем фильма «Звёздные войны»”.

Так то!!! А про Гессе-то мало кто знает)))